1939年,八路军715团打了胜仗。团长看上一支手枪,想自己留着。可政委坚持要上

1939年,八路军715团打了胜仗。团长看上一支手枪,想自己留着。可政委坚持要上交。没几天,团长发现,政委将那支枪送给了一个女学生。这事儿从齐会战斗说起。715团在冀中平原消灭日军吉田大队,打扫战场时,李文清从日军少佐尸体旁捡到一支手枪。弹匣刻“昭和十四年制”日文,枪把缠半圈褪色红绸——是日军军官的“幸运符”。李文清是湘西老红军,左眼有旧伤,1935年长征过草地被流弹擦伤,战士们叫他“独目将军”。他想留这支枪当纪念。没多久,警卫员小王来传话,说政委叫他去团部开会。李文清揣着枪去了,一进门就见王明远趴在桌上记录战损情况。王明远推过来一张泛黄的登记表,直接说:“老李,这次缴获的物资得全交师部。”李文清把枪往桌上一放,“啪”的一声响。他看着王明远说:“我是团长,这次又立了功,留支枪当纪念,不算过分吧?”王明远抬头,镜片后的眼神挺锐利:“你是团长,更得带头守规矩。上次三团张团长私藏怀表,被贺师长当众批评,你忘了?再说,师部要成立抗日军政大学分校,这些战利品得优先给学员用。”李文清没吭声,想起前一天见村塾女学生冻得缩脖子,琢磨过用枪换棉被,可还是舍不得枪。但最后,他还是交了枪——王明远说的规矩摆在那儿,没法硬抗。当天晚上,李文清见王明远拿着枪出了门,往村东头走。他心里犯嘀咕,就让小王悄悄跟着。小王回来报信,说政委进了村塾隔壁的破庙。过了三天,李文清在村口老槐树下撞见王明远。旁边站着的,正是那个扎羊角辫的姑娘。姑娘手里握着的,赫然就是那支手枪——枪把上的红绸没了,换成了蓝布,跟姑娘的校服一个颜色。李文清当时就火了。前一晚贺龙在团部开会还说,“咱们八路军打鬼子靠的是纪律,不是江湖气”,可王明远这做法,不是明着耍他吗?他气冲冲闯进政委办公室,手按在腰间的配枪上,冲王明远喊:“王明远,你竟然耍我!”那会儿王明远正给姑娘写推荐信,见李文清这架势,赶紧站起来:“老李,你听我解释!这姑娘叫春桃,是村塾的抗日积极分子。她哥哥在前线打鬼子牺牲了,这枪是她哥哥的遗物……”“放屁!”李文清没等他说完,就把自己的枪顶在了王明远额角,“我亲眼看见枪在你手里,现在倒成她哥哥的遗物了?”就在这时候,窗外“砰”的一声枪响。是警卫员小王见情况不对,朝天鸣枪示警。王明远趁机推开李文清,夺门就跑。李文清气得眼睛都红了,拔腿就追。一直追到村西头的麦田,他连开三枪,子弹擦着王明远的军帽飞过去,惊得田里的雀鸟扑棱棱全飞了。这事儿没半天就传到了贺龙耳朵里。当时延安正在开展整风运动,贺龙一听就火了,拍着桌子骂:“李瞎子这是要翻天!”他连夜给715团发电报,命令“李文清即刻降为营长,不得有误”。消息传到李文清这儿时,他正给春桃送东西——一件用自己旧军装改的棉背心。棉背心夹层里,藏着半块银元,是他从长征路上带过来的,本想留给春桃当信物。这会儿没心思多说,他把银元塞进春桃手里,只说了句“别告诉别人”。降职后,李文清被调到了三营。他带着战士们修缮村塾时,看见春桃在教室后墙用粉笔写着“纪律重于生命”六个大字。后来才知道,这字是王明远前一晚写的。摸着墙上的粉笔字,李文清忽然想起1935年湘江战役的事。当时老团长因为私藏战友遗物被降职,后来强渡乌江时,为了掩护战友牺牲了。他这才慢慢想明白,王明远送枪不是徇私情。原来那会儿,日军特务队正打算偷袭村塾。春桃有了这支枪,在特务队来的时候,打死了两个鬼子,救了二十多个孩子。王明远送枪,是为了让春桃能保护孩子们。1940年,李文清跟着部队转战晋西北。临走前,他去村塾跟春桃告别。春桃塞给他一张纸条,上面写着:“手枪是借的,但信仰是自己的。”李文清展开纸条,发现背面还画着一支枪的轮廓,旁边写着“清正”两个字——那是王明远的笔迹。后来,李文清在百团大战中负了伤,左眼彻底看不见了。但那张纸条,他一直留着。1955年授衔,李文清已是成都军区副司令员。有人问他为啥戴独眼罩,他总说:“这伤提醒我,纪律比眼睛更重要。”多年后,春桃在纪念馆见那支勃朗宁手枪。讲解员说,枪上红绸是后加的,原主人是女烈士。春桃摸枪上刻痕,想起李文清的话:“八路军的手,拿枪打鬼子,拿笔写正义,拿针缝补山河。”她才明白,这枪不是礼物,是信仰的接力棒——从李文清到王明远,再到她,最后回到人民手中。现在,冀中平原麦子黄了又青,村塾改成了抗日纪念馆。勃朗宁手枪躺在玻璃柜里,旁边放着李文清的半块银元、王明远的推荐信、春桃写粉笔字的照片。参观者常问:“为啥一支枪能引这么多故事?”讲解员答:“它不是普通武器,是纪律的尺子,能丈量出每个八路军战士的信仰高度。”

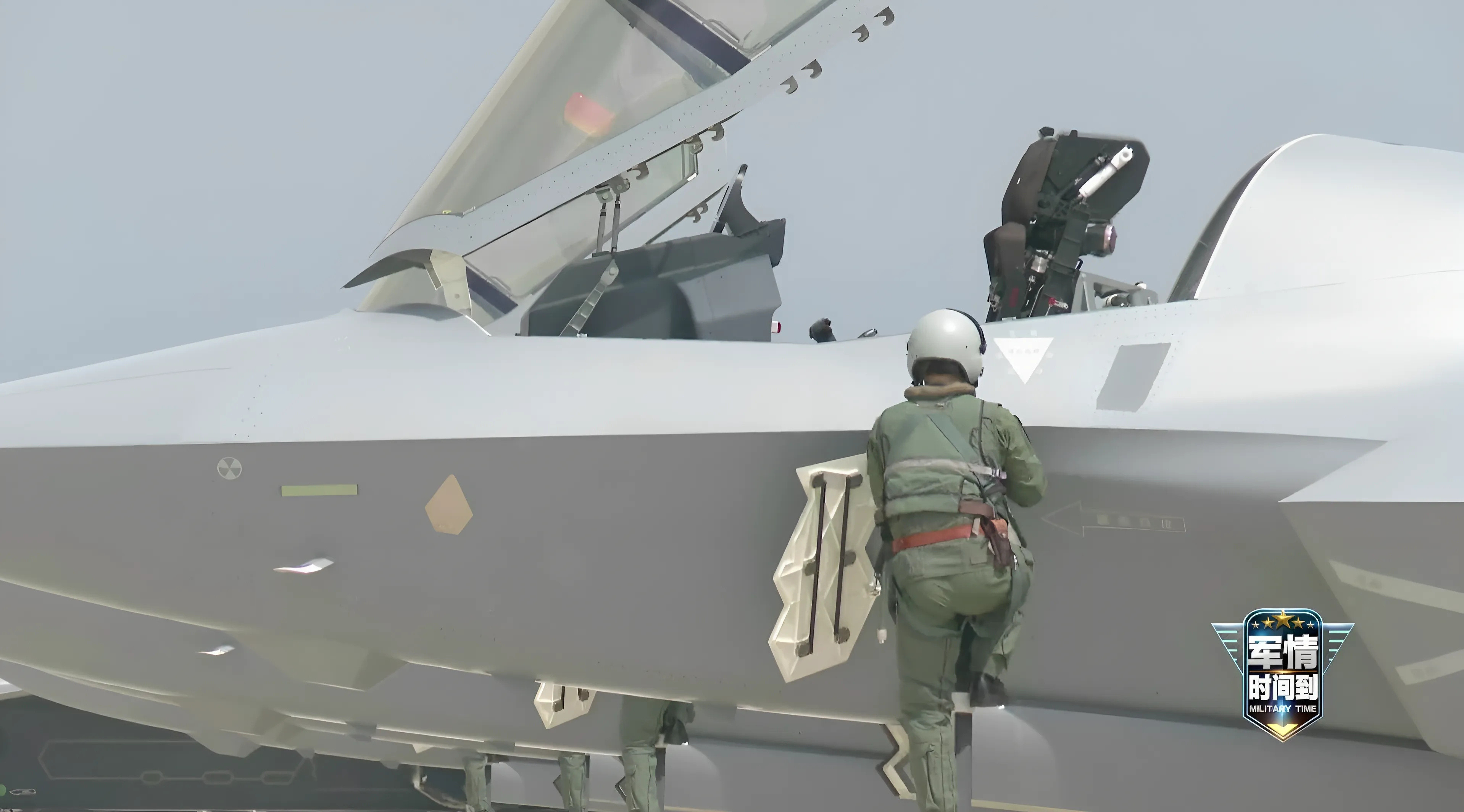

![好家伙,咱们的歼-35A内置登机梯首次曝光,这是把鹰酱的毛都薅秃了![笑着哭][笑](http://image.uczzd.cn/18051191622836958041.jpg?id=0)